ローカルメディアとは?成功させるための9ステップ【これで完璧】

あらゆるオウンドメディアはノーコードのCMSなどさまざまなサービスによって、比較的簡単に立ち上げることができるようになりました。

ただ、問題なのは立ち上げよりも継続すること。初期段階はチームの熱量が高いですが、立ち上げ後の運営がうまくいかず、すぐにコンテンツの更新がとまってしまうケースをよく見かけます。

メディアを中長期的に継続して成功させるためにはさまざまな要素が必要です。この記事では私たちの事例をもとに、ローカルメディアを成功に導くための9のステップを体系的に紹介していきます。メディア運営に興味がある方や、すでにローカルメディアを立ち上げていて伸び悩んでいる方も、ぜひ参考にしてください!

私たちは全国でローカルメディアの運営をサポートするサービス「OURS」を運営しています。各地での運営実績を元に、多くのメディアを成長させてきました。

私たちが運営するサービス「OURS」の実績

①地域メディアとして月間約100万PVを獲得

②約20万人のフォロワーを獲得するSNS運営

③地方で100名以上の地域コミュニティー(学生・大人)の運営

ローカルメディアを成功させたい!という事業者の皆さま、まずは私たちにお気軽にお問い合わせください。

目次

- ローカルメディアとは?必ず押さえたい成功のためのステップも合わせてご紹介!

- まず、ローカルメディアとは?

- ローカルメディアを成功させるための9ステップ

- ステップ1|そもそも、なぜメディアを運営するんだっけ?

- ステップ2|ターゲットを定める。誰に読んでもらいたい?

- ステップ3|メディアのコンセプトとクリエイティブ

- ステップ4|編集部の作り方

- ステップ5|コンテンツの企画を考える

- ステップ6|企画から取材・校正、公開までの流れを仕組み化する

- ステップ7|地域連携やタイアップの推進

- ステップ8|メディアのアクセス状況や編集部の成長を振り返る

- ステップ9|ローカルメディアの収益化を考える

- あなたの街でローカルメディア、作りませんか?

ローカルメディアとは?必ず押さえたい成功のためのステップも合わせてご紹介!

まず、ローカルメディアとは?

福岡県糸島市「立石山」の山頂から

ローカルメディアとは、ある特定の地域情報のみを扱う情報メディアのことです。住民・事業者・自治体などが運営母体となることが一般的で、県単位、市区町村単位など対象範囲はさまざま。

運営形態も多様で、テレビ、コミュニティーラジオ(ポッドキャスト)、フリーペーパー、SNS、Webメディア、地方紙などがあります。

また、ローカルメディアは「地域メディア」と呼ばれることも。

ローカルメディアの種類

地域のメディアとして情報発信を行うためのアプローチは、下記のいずれかが一般的です。

運営の目的やチーム体制、予算に応じて適切な方法を取り入れたいですね!

フリーペーパー:

商業施設などに設置する媒体や、地域住民の自宅まで配送する媒体があります。コストがかなり掛かってしまいますが、特に自宅まで配送する場合は手に取ってもらえる確度が高い点が強みです。

ラジオ(FM/ポッドキャストなど):

近年注目を集める、いわゆる「音声コンテンツ」。地域のFMラジオ局が該当します。新規参入はかなりハードルが高い一方で、スポティファイなどを活用したポッドキャストであれば、比較的安価に取り組むことができます。

テレビ:

特定の地域に限定された番組を制作・配信するケーブルテレビもローカルメディアの一つですね。番組の配信のみではなく、インターネット回線の販売や、携帯のキャリアを提供されているケースが多い印象です。

Webメディア(ブログ):

紙からWebにトレンドが移行している現在は、Webメディアとしてローカルメディアを運営するアプローチが主流になっています。個人で地域ブログを運営するケースも多く見かけますね。SNSメディア:

例えばInstagramやXなど、SNSのアカウントを地域メディアとして運営する方法です。この中では一番参入障壁が低く、フォロワーを獲得できればすぐにブランディングできることが特徴です。

日本各地のローカルメディア一覧はこちらのページにまとめています!

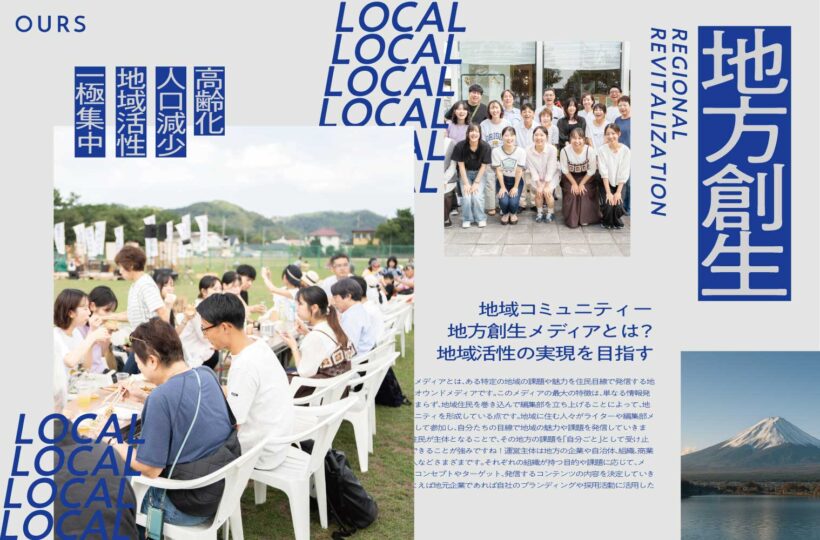

ローカルメディア運営の目的

メディア作りは、「地域住民が集まり、地域の情報を発信する」ことが運営の本質です。では、どのような目的や背景で運営されているのでしょうか?

まず、地域にとっては「地方創生」や「地域活性」を目的として取り組まれることが一般的です。

観光客や移住者の増加を目指したり、地域特有の課題を解決するなど、持続可能な地域を作るための取り組みですね。

それではメディアを運営する組織側(企業、個人、自治体、地域団体など)から見るとどのような目的があるのか、まとめます。基本的にはこの3つに集約されます。

①CSR、SDGs活動、ブランディング

地元企業や自治体がメディア運営の主体となり、地域の魅力を発信したり課題解決を進めることで、地域貢献や持続可能な地域作りを目指す、というもの。

結果的にその「取り組みの姿勢」が評価され、地域からの認知度の向上や、ブランド力を高めることに繋がっていきます。

②リクルーティング

ローカルメディアを運営するということは、特定の地域で発信力を持つ、ということになります。自社の採用情報をローカルメディアに掲載することで、地域の求職者に情報を届けて採用に繋げていく、というものです。

実際に弊社の事例では、エントリー者の60%以上が「ローカルメディアがあったことで応募に対してポジティブに働いた」というケースもあります。

③自社サービスへの集客

地域に対して発信力を持つことで、自社のサービスや商品の認知度を高めて、集客の導線にしていくことを目的にする場合もあります。

単純に広告として掲載するのではなく、コンテンツとして訴求することで親しみを持ってもらうなど、汎用性の高いメディアとして活用していくことができます。

ナゴレコ(名古屋)のミーティングの様子

ローカルメディアを成功させるための9ステップ

ここからは、メディアの立ち上げを検討されている方、もしくは既に運営されている方に向けて、ローカルメディアを成功させるための9ステップを解説していきます。運営者の悩みの多くは、この中のどこかのステップを意識できていないからかもしれません!

私たちは、地域に根ざしたローカルメディアづくりを全国でサポートするサービス「OURS」を運営しています。

各地でさまざまなメディアを運営している経験則から、ローカルメディアは企画段階がとても重要だと考えています。

私たちが運営するサービス「OURS」の実績

①地域メディアとして月間約100万PVを獲得

②約20万人のフォロワーを獲得するSNS運営

③地方で100名以上の地域コミュニティー(学生・大人)の運営

メディア運営に取り組んでみようかな?と検討されている事業者様は一度、ぜひ私たちにお問い合わせください!

ローカルメディア運営サービス「OURS」の事例やサービス内容はこちら。

ステップ1|そもそも、なぜメディアを運営するんだっけ?

なぜローカルメディアを運営するのか

ローカルメディアを始める前に、まず最初に考えなくてはならないのは「なぜ運営するのか」という目的の整理です。「いやいや、それ当たり前!」というツッコミが入りそうですが、実は意外と多いのが、目的が明確になっていないパターンです。

CSRの観点から、企業としてその地域でのブランディングを高めたいのか、あるいは地方での採用を目的としているのか、自社のサービスや商品の集客の導線としたいのか。

もしくは、既存事業を補完する役割ではなく、新規事業として広告収入を得ることで新たな収益源を確立したいのか。

チーム全体がふわっとした状態で、意思決定も曖昧なままで運営されているケースを目にしたこともあります。

まずは何よりも、「目的の整理」です。目的を明確にしなければ、コンテンツをどのように展開していくかを決定することができません。

ローカルメディアの目的、目指すべき価値は基本的に下記の3つだと考えています。

・リクルーティング

・ブランディング(CSR)

・集客(自社サービスや商品への集客の導線)

メディア運営の検討の際には、チーム全体で目的を整理し、共通認識を持つことがとても重要です!

ちなみに、自社でローカルメディア「ナゴレコ」を運営している弊社の場合、目的の1つに「集客」を設定しています。私たちはコンテンツ制作の会社ですが、その売上の90%以上はメディア経由で認知を獲得し、受注したものとなります。

ナゴレコがサントリー「翠」のプロモーションに取り組んだ際の1カット

成功の指標(KPI)を設定する

目的を整理した上で次に大切なのは、メディア運営をどのように評価するか、です。それぞれの目的に応じて成果を数値で把握できるよう、数字に落とし込んだ指標(KPI)を設定しましょう。

たとえば、月間のページビューやユーザー数などはわかりやすい基本指標となります。ただ、ページビューやユーザー数はあくまでも目的を達成するための手段やプロセスであり、その数字自体が目的化することはありません。極論を言えば、PVが低くても、目的が達成できていればいいと考えています。

そのため、メディアが順調に成長できているかを把握するための指標としては、目的に応じた指標の設定が必要になります。

例えば目的にリクルーティングを設定している場合、メディアを通じた採用人数やその母集団の数、メディアの存在が募動動機になったかどうか、などの指標をKPIとして設定することが考えられます。

弊社ではリクルーティングも重要な指標の1つです。自社で運営するメディア「ナゴレコ」の学生編集部から社員へと雇用し、現在も活躍してくれています。

また、弊社がサポートするあるメディアではリクルーティングを目的に設定し、運営しています。その結果、求人広告に対してエントリーしたエントリー者の60%以上が「メディアがあることがエントリーする同期に前向きな影響を与えた」という成果が出ています。

7代目ナゴレコ学生編集部

ステップ2|ターゲットを定める。誰に読んでもらいたい?

ターゲットをイメージする

ローカルメディアを運営する際、そのコンテンツは誰に向けて発信されるべきかをイメージすることが大切です。地域の学生、子育て世代、高齢者など、その属性は多様だからです。

さらに、ターゲットとなり得る人は地域に住んでいる人だけとは限りません。メディアの目的によっては、もしかしたら観光客がターゲットとなる可能性もありますし、その地域への移住を検討する人がターゲットとなる可能性もあります。

それぞれが求める情報は異なるため、ターゲットを設定しておくことでコンテンツ内容が明確になります。

私たちが沖縄で運営をサポートするママモネは「沖縄ママのためメディア」として、地域のママのための情報を、ママ編集部が発信しています。

地域の強みは?課題は?

ローカルメディアの強みは、何と言っても地域に根ざした情報発信ができる点です。全国メディアでは取り上げづらいような細かな一次情報を地域の人たちに届けます。

また、地域固有の文化や強み、話題となりそうなスポットなどを発信することで地域の発展に貢献するスタンスが重要だと考えています。

ターゲットが地元の人の場合でも、観光客や移住検討者の場合でも、発信すべき地域の特徴が変わることはありません。

その地域の強み(注目される文化やスポット)、または課題やまだ広まっていない地域の面白さ(地元の人にとっての当たり前が県外の人にとっては面白さになる可能性も)をしっかりと見極めることが大切です!

私たちが運営をサポートするmeets糸島の活動拠点である糸島市は、移住先として近年注目を集めています。そのため移住に関するコンテンツを定期的に出していますが、その結果、編集部の約半数が移住者で構成されており、移住者のコミュニティーとしても機能しています。

meets糸島編集部

ステップ3|メディアのコンセプトとクリエイティブ

コンセプトとストーリーを作る

ローカルメディアを立ち上げる上で、「なぜこの地域にそのメディアが必要なのか?」を伝えること。私たちの表現では「大義名分の旗をどのように掲げるか」が重要だと考えています。

地域に関わりのある人たちに「このメディアなら応援したい」と感じてもらうためには、メディア自体が持つストーリーや魅力が必要です。地元を愛する気持ち、地域の課題を解決しようとする熱意などがコンテンツから伝わると、読者も共感しやすくなります。

そのためには、大きく分けると下記の2つのポイントを押さえてコンセプトを検討する必要があります。

・その地域が抱える課題はあるか?

・その課題を解決するために、メディアがどのように情報発信するのか?

その上で、メディア創設のきっかけや運営する事業者の思いを織り交ぜ発信していきましょう。地元の課題をどのように解決しようとしているのか、地域の人たちとどんなコミュニティを築いていきたいのか?

そうしたストーリーを明確にして発信することが、地域に愛されるメディアの一歩目になると考えています。

デザインとネーミングを考える

ローカルメディアを運営していると、たまに言われる一言があります。それは「ローカルメディアって、ダサくない?」というもの。

弊社では各地でローカルメディアを制作する際には、この「ダサいイメージ」を払拭することを意識しています。ブランディングは見た目のデザインも含めた総合的なものです。それらのデザインはメディアの細部までが重要という前提で、特に重要視したい点は下記の3つです。

・メディアのネーミング

・メディアのロゴ

・記事のサムネイルデザイン

メディアのプラットフォーム(CMS)はさまざまなフォーマットがありますので、選ぶことはそこまで難しくないかもしれません。一方で、上記の3点は基本的には運営する会社でディレクションを行う必要があり、そこに一定のハードルがあると考えています。

内製化が難しい場合、コストはかかってしまいますが、これらについてはクリエイティブに強い企業やフリーランスをメンバーに加えて制作されることをおすすめします。

弊社で運営するメディア「ナゴレコ」では、クリエイティブにはしっかりと向き合い、日々コンテンツ制作に取り組んでいます。

「ローカルメディアってださい」のイメージを変えたい

ローカルメディアのコンセプト、クリエイティブが面白い5つの事例をこちらの記事で紹介しています。

ステップ4|編集部の作り方

編集部メンバーの役割分担

ローカルメディアの運営方法はいろいろなアプローチがありますが、私たちはあくまでも「地域の方と一緒に作る」ことを重視しています。

そうすることで運営会社の工数を削減しつつ、地域の方の目線で記事制作を行っていただくことができます。この編集部の作り方について、私たちの提案では、編集部を属性に分けて立ち上げる、という方法を採用しています。

例えば「学生編集部」や「大人編集部」、さらには「ママ編集部」などです。あえてこのよう属性で分けている理由としては、共通点が多いメンバーでコミュニティーを作ってもらい、それぞれの目線で地域の情報発信を担ってもらいたい、という意図があるためです。

では、どのようにメディア運営の業務の線引きをしているのか?という点について、地域のライターさんとの役割分担は大きく分けてこの2つです。

企画・編集・校正:運営会社の編集部

取材や執筆:地域のライターさん

ライターさんにはそれぞれの得意分野で取材に取り組み、地域情報を伝えてもらいます。そして運営会社の編集部(編集長)は全体のコンセプト維持と品質チェックを担い、記事の質やメディアの方向性を管理していきます。

コミュニティとしての編集部を活性化させる

編集部がただ記事を書くための組織ではなく、1つのあたたかなコミュニティとなることで、メディア運営のモチベーションや記事の質が大きく向上します。

ライター同士の意見交換の場を作ることはもちろん、スキルのブラッシュアップのための勉強会の開催や、BBQなどの交流の場、ときにはライターズキャンプと称する合宿の機会を作るなど、ライター同士が接点を持つ機会を多く作ることをオススメしています!

そのような編集部作りに取り組んでいくと、気がつけばライター同士の繋がりが強くなり、運営側が何かをしなくともそれぞれでメディアのために協力して取り組んでくれるようになります。自発的に取り組める組織ほど強い組織はありません。

ライターズキャンプ(合宿)の様子

ステップ5|コンテンツの企画を考える

コンテンツのカテゴリの設定

記事執筆に入る前に、記事カテゴリの設定をします。そうすることでメディアの一貫性が担保され、ライターも迷うことなく記事制作に取り組むことができ、読者の周遊も期待できます。

ローカルメディアの基本的なカテゴリは、この4つで設定することを推奨しています!

1. スポット

スポットカテゴリでは例えば観光スポットや公共施設(図書館、公園など)、商業施設、神社やお寺など、その地域でおすすめすべきスポットの紹介記事が該当します。

2.グルメ

グルメカテゴリは、主に地域の飲食店食に関する情報が該当します。例えばレストランやカフェなどです。パンやラーメンなどはローカルメディアの人気コンテンツの1つで、多くの方に読んでいただける傾向にあります。

3.カルチャー

カルチャーカテゴリは、地域の無形の資産とも言える文化的側面に焦点を当てた情報をまとめたものです。アートや音楽、伝統工芸や特産品、地域の習慣やライフスタイルなどの紹介記事が該当します。

4.インタビュー

インタビューカテゴリでは、地域で活躍する人々の想いを伝えます。地元企業の経営者、伝統工芸職人、地域活性化に取り組む団体や個人、地元出身の著名人など、地域で活動する人の魅力を発信する記事が該当します。

連載企画や特集テーマの設定

メディアのメリハリを作るために、特定のテーマを集めた「連載」や「特集」を作ることもポイントです。例えば連載であれば、経営者へのインタビューを連載化、純喫茶の取材記事の連載化、などです。

特集であれば、地元の道の駅の特集、カフェを集めた特集、地域のお土産の特集などが挙げられます。特定の情報に絞って濃度高く情報発信することで、読者にとってより有益な情報を届けることができます。

私たちが運営する各地のメディアではさまざまな連載や特集の企画に取り組んでいます。

名古屋の純喫茶を巡る連載

ジーユーさんをスポンサードに迎え、糸島のZ世代にインタビューを行う連載

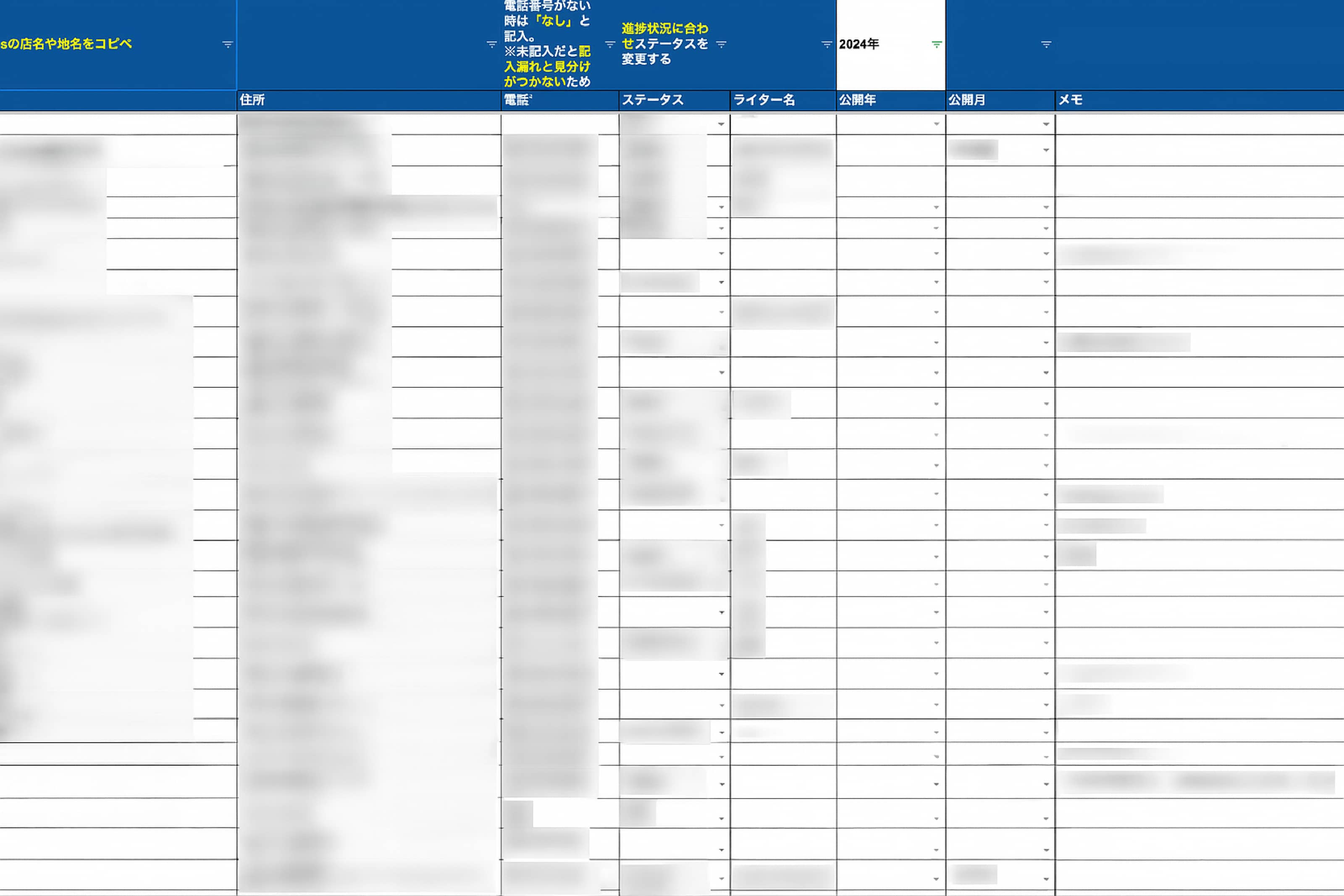

ステップ6|企画から取材・校正、公開までの流れを仕組み化する

取材から執筆・校正までの一連のフロー

編集部によって一連のプロセスに違いがありますが、私たちは下記のような進行をオススメしています。

記事公開までの主な流れ

1. 取材リストの確認・更新

2. アポ取得(取材可否の確認)

3. 訪問・取材

4. 記事執筆

5. 編集長(編集部)による確認

6. 校正

7. 取材先確認(必要に応じて)

8. 公開

ライターと運営側の編集部において、誰がどこまでのプロセスを担当するか、ということを明確に線引きする必要があります。

まず編集部全体で、取材先のリストを共有します。取材先が重複してしまうことがないよう、そして各ライターさんの進捗を確認できるよう、作成します。

次に各取材先に、アポ(掲載確認)を取ります。その後掲載内容に応じて訪問・取材、記事化します。

その後、編集部において校正を行い、必要であれば掲載先の確認をとって、記事を公開する流れが一般的な流れです。

トラブルを避けるためにも、編集部・ライター全体に対して、どの記事がどのような進捗で進んでいるのか常に共有できる体制を作りましょう!

取材リストの一例

ステップ7|地域連携やタイアップの推進

地元企業や行政とのタイアップ

ここからは、メディア公開後の取り組みをお伝えしていきます。私たちが考えるローカルメディアの運営というのはつまるところ、「地域住民と運営企業が一緒になって地域貢献する」ことに他なりません。

この取り組みを続けていくと、地域企業や行政との連携の機会が多く生まれます。例えば、自治体とタイアップして地域の魅力を発信すること、地域の企業と連携して商品の開発を行うこと、地域の企業と連携してイベントを開催すること、などです。

これらの取り組みはメディアの信頼性やブランディング向上にも寄与しますし、マネタイズのきっかけにも繋がります。

私たちの制作事例をいくつかご紹介させていただきます。

メディアの信頼性を高めるタイアップ事例

私が私を好きになるジーユースタイル supported by ジーユー|ママモネ(沖縄)

沖縄で輝く女性・ママをゲストに迎え、「私が私を好きになるジーユースタイル」をテーマに、ファッションを通じて自分らしさを楽しむヒントを届ける企画。

今日をおいしく、明日をうつくしく。supported by POLA|ナゴレコ(名古屋)

美のプロフェッショナル、ポーラさんと、名古屋の食カルチャーを伝え続けているナゴレコのコラボ企画として、「今日をおいしく、明日をうつくしく」過ごすための情報を発信する企画です。

あいちの魅力、どこまで知ってる?学生編集部がプロモーション!|ナゴレコ(名古屋)

愛知県とのタイアップにより実施。条例で定められた「あいち県民の日」に向けて、愛知の魅力を学生編集部がPRしました。一連の企画のハイライトとして、イベントへの登壇を行いました。

タイアップを推進している、ローカルメディアの5つの成功例はこちらの記事で紹介しています。

ステップ8|メディアのアクセス状況や編集部の成長を振り返る

PVだけでないローカルメディアの成長指標

運営を続ける中で、「どれだけ多くの人に見られているか」はわかりやすい成長の指標になります。Google アナリティクスなどのツールを活用して、以下のような指標をチェックしましょう。

PV(ページビュー):記事がどの程度閲覧されたか

滞在時間や直帰率:記事の内容に興味を持ってもらえたか

これらのアクセス状況から、「ネクストアクション」を決定します。より求められるカテゴリに注力する。キーワードを選定し、より流入が見込める記事を検討する、などです。

一方で、編集部の成長の進捗を管理することも重要です。現在ライターは何人いるのか、応募や面談は月にどの程度行なっているのか、ライターが順調に記事を書いていただけているかどうか。これらの指標についてもKPIとして細かく設定し、毎月振り返ることが大切です。

毎月の定例会議と、編集部とのオフラインミーティング

私たちは、毎月2つの定例会議を設けることを推奨しています。

・社内で行う進捗会議(メディアの意思決定者中心)

・地域のライターが参加する全体の編集部ミーティング

まず、運営の意思決定者を中心とした進捗会議です。この定例会ではメディアの進捗状況や運営方針の確認を行い、次月以降の取り組みの方向性を決定していきます。

メディアを運営していることで、運営企業に対してどのように貢献することができているか、をすり合わせる場となります。

また、編集部とのオフラインミーティングも積極的に設けています。ライターとの直接的なコミュニケーションによって、チームビルディングやモチベーションの向上、コンテンツのブラッシュアップが図られ、熱量を高める貴重な機会となります。

「いまどきオフライン?無駄多くない?」と思われがちですが、オンラインだけでは得られない温度感や地域への愛着を深めるこの取り組みは、ローカルメディアだからこそ大切にしたい時間です。

各地のメディアでは、必ず月に一度のオフラインミーティングを実施しています。

地域コミュニティーの作り方はこちらの記事で紹介しています!

ステップ9|ローカルメディアの収益化を考える

ローカルメディアの収益化方法

ローカルメディアを持続可能な状態にしていくためには、収益化の仕組みを作ることが不可欠です。

ローカルメディアの主な収益化のパターンは以下の通りです。

ローカルメディアのマネタイズ方法

・自社のサービスや商品を販売する(toC、toB問わず)

・記事広告|地元企業や行政から予算をいただき、商品やサービスを紹介する記事を制作します。

・広告の設置|Googleアドセンスなど、広告枠をメディアの記事に設置する

・アフィリエイトの実施|メディアと親和性のあるアフィリエイトリンクを設置する

・協賛協賛の募集|地域活性に取り組むメディアとして、地域の事業者からの協賛を募る

・外部メディアとの連携|外部メディアにコンテンツ提供することで、広告料のレベニューシェアを受け取る

これらが基本的な収益化の方法となりますが、まず目指すべきはメディア運営企業の本業とのシナジーを深め、事業に貢献できるようにすることです。

自社の事業に貢献できるメディア作りはさまざまなアプローチがあります。前述の通り、弊社はコンテンツ制作の会社(BtoB)として運営していますが、その売上の90%はメディア経由で認知を獲得し、受注したものとなります。

その他にも、BtoCの企業であれば、自社のサービスや商品を地域の方に知っていただくきっかけに。BtoBの企業であれば、メディアを通じて地域の企業と接点を作り、セールスへと繋げていくアプローチも効果的です。

収益化の中でも「記事広告」として地元企業や行政とのタイアップ企画を通じて収益を上げることは、メディアの成長として目指していきたいところです。そのための最初のステップとしては、まずは「掲載プランを作ること」です。弊社のメディア「ナゴレコ」では「ベーシックプラン」として以下のフォーマットを基本メニューの一つとして提供しています。

ベーシックプラン(20万円)

・取材をもとにした記事制作

・Web記事として掲載

・Instagramフィード投稿、Xへのポスト

まずは、媒体力を高めることに注力する

一方で、こうしたマネタイズを実現するには一定の媒体力が必要です。言い換えれば、「このメディアに掲載してほしい」「このメディアを通して地域にアプローチしたい」と思ってもらえる存在であることが、収益化の第一歩です。

具体的なステップとしては以下の通りで、中長期的な目線が必要となります。

1. 積極的なリクルーティングで編集部のメンバーを増やす

2. 継続的に記事が発信できる編集部体制を確立する

3. 毎月のKPIとして記事数を設定し、安定的に記事を量産できる体制を作る

このような取り組みを続けた結果、PV数やSNSフォロワー数といった数字も伴い、地域企業からの信頼も生まれます。私たちは学生編集部や大人編集部などの編集部組織を整えることで、一定の媒体力を備えてきました。

焦らず急がず、地に足のついた編集体制を作り、継続し、コンテンツを日々積み重ねることこそが、ローカルメディアの成長に繋がります。

あなたの街でローカルメディア、作りませんか?

長くなってしまいましたが、ローカルメディアを成功させるためには、目的の整理やターゲットの設定から始まり、運営体制や編集部コミュニティ、収益モデルの策定など、取り組むべき要素が多岐にわたります。

ここで紹介した9ステップは、あくまでも私たちの体験を通じたローカルメディア運営の基本的なステップです。各地域の特性や運営する企業の状況に合わせてカスタマイズし、地域住民といいメディア作りに取り組んでみてください!

私たちは地方でローカルメディアを制作、伴走サポートするサービス「OURS」を運営しています。

各地で多くのメディアを成長させてきました。

私たちが運営するサービス「OURS」の実績

①地域メディアとして月間約100万PVを獲得

②約20万人のフォロワーを獲得するSNS運営

③地方で100名以上の地域コミュニティー(学生・大人)の運営

あなたの街でローカルメディア、作りませんか?まずはお気軽にお問い合わせください!